相关报道:“60岁”老堤,难防汹涌潮水

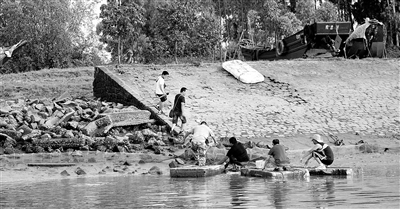

刘稳 南渡河出海口堤围,也已年久失修。 张锋锋 摄

(刘稳)一条低矮的堤坝由黄土夯出,远远望去显得十分单薄,走近一看才发现堤坝上面处处杂草丛生,坡面早已被海水和风沙侵蚀得奇形怪状。更让人担心的是,堤面狭窄处仅容一个人通过,稍不留神就可能摔到下面的农田里。土堤的这边,是车板镇3.08万老百姓,土堤那边,则是广袤的北部湾,滔天巨浪随时都可能掀翻土堤,冲向良田和村庄。

这就是前两日记者跟随水利厅调研组来到廉江车板镇南沙联围海堤所见到的场景。就这样一条单薄低矮、“年龄”超过60岁、防潮能力仅达5年一遇标准的土堤,却要担负着保卫廉江车板镇18条自然村、3.56万亩耕地、3.08万人的生命和财产安全的重任……

“欠账”多,台风季节考验大

湛江拥有1556公里的海岸线,占广东全省的46%,集雨面积超过100平方公里的干支流有42条。由于地处沿海,湛江几乎每年都是台风、暴潮的受害者,江海堤围的建设显得尤为重要。自解放以来,我市各地修建了大量江海堤围防护设施。

据市水务部门统计,湛江现有江海堤围1573公里,其中江堤571公里,海堤1002公里,捍卫耕地面积340万亩,其中保护万亩以上农田的海堤54条,堤长726公里,捍卫耕地面积154万亩,保护万亩以上农田的江堤15条,堤长447公里,捍卫耕地面积147万亩。

我市的江海堤围大部分建于上世纪五、六十年代,大多靠群众人力施工建成,防潮能力普遍按5至10年一遇的标准进行建设。然而,若按照堤围工程设计规范来看,江海堤围的设计防潮标准要达到20至50年一遇,重点城市更要达到100年一遇。由于设计标准低、质量差、年久失修等原因,其中不少堤围安全隐患频现,根本难以抵御汹涌而来的海潮。

“底子薄、摊子大、隐患多、任务重。”副市长伍杰忠在总结我市江海堤围现状时如是说。

据水务部门统计,2008年全市受台风“黑格比”袭击而损毁的堤围有131处,堤长105.54公里;2010年受台风“灿都”影响而损毁的堤围101处,堤长35.65公里。这些受损的堤围至今未完全修复,加上历年来存在安全隐患的堤围,湛江大部分江海堤围都需要除险加固。如今,随着台风季节的临近,1573公里的江海堤围将要再次面对可能带来的台风、暴潮、洪水的考验。

资金不足,“半拉子”工程多

湛江毗邻南海,台风频仍。每逢台风过境,当地党委政府主要领导都会亲自到海堤一线视察险情,组织堤内群众进行大转移,高峰期一转移就是数万乃至十几万人,有时候一年要转移好几次,来回折腾,不仅浪费了大量的人力物力,也给当地干群精神上带来沉重的压力。

近年来,我市在堤围加固除险方面下了不少功夫,特别是2003年全省启动城乡水利防灾减灾后,我市12个堤围、340公里的堤长列入全省项目,至今已基本完成8个项目。从2005年开始,我市利用5年时间对10条小海堤的主要险工险段进行了除险加固,至目前为止,已经完成8条小海堤的加固任务。2009年起,市政府又决定每年从市级堤围防护费中拨款1000万元,也就是5年共拨款5000万元,加上2010年追加补助列入省城乡水利防灾减灾工程的12宗堤围资金4680万元,一共9680万元全部用于病险江海堤围的除险加固。

虽然这几年在堤围加固除险方面花费不少,但这项工程确实是“烧钱”的活,几个亿的资金不过是“杯水车薪”而已:光是需要除险加固的保护农田达万亩以上的重点江海堤围就有43宗,堤长625.5公里,其中海堤446公里,初步估算总投资40.13亿元。湛江尚属经济欠发达地区,自筹资金难度相当大。

“我们也想过要把设计标准定高一点,把质量弄好一点,但这些都得要钱啊。”水利部门有关负责人给记者举例说,按照正常情况,保护农田万亩以上的堤围完成达标建设,每公里所需资金约为500-600万元,而省补助只有100-250万元,余下资金由地方自筹。但由于湛江属于经济欠发达地区,财力有限,需要地方配套的部分自己难以落实。无奈之下,部分堤围达标加固只能完成上级补助资金的工程量,难以按标准设计完成整个工程建设,形成了一批“半拉子”工程,根本无法按时完成整个工程的验收。而同样由于资金不足,很多堤围运行了60年都没办法对其进行除险加固,如南沙联围海堤,现防御能力只达到5年一遇的标准,自1950年建成后至今没有加固过。