繁忙的湛江港集装箱码头,一艘艘巨轮停泊,集装箱层层叠叠。本报记者张锋锋 摄

原湛江港务局副局长陈世英接受记者采访。本报记者殷翊展 摄

繁忙的施工现场。

在外航道作业的挖泥船。

建起了初具规模的现代化港口码头。

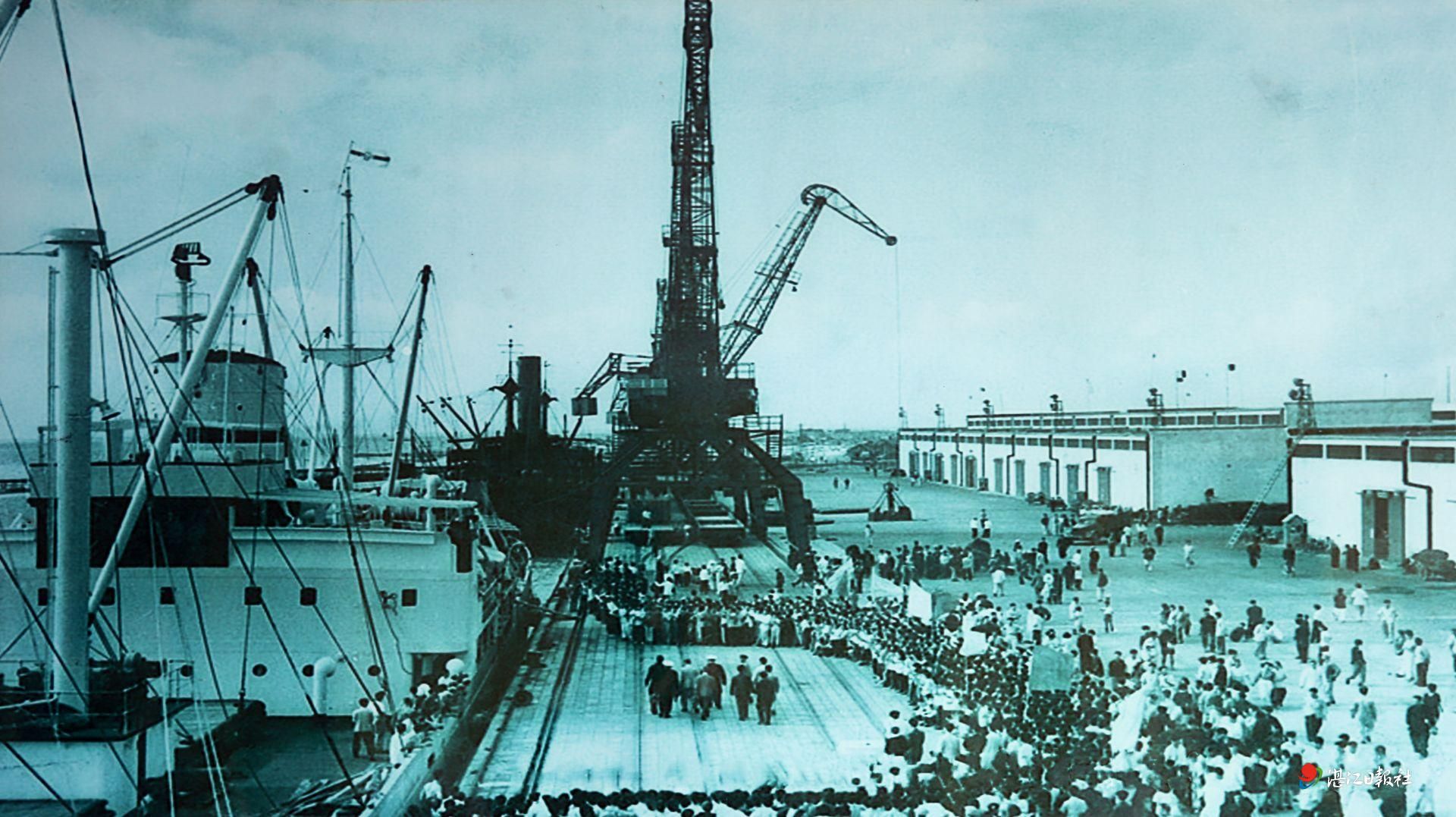

1956年12月27日,湛江港召开盛大的“庆祝湛江港提前使用大会”。

1956年12月27日,湛江港召开盛大的“庆祝湛江港提前使用大会”。

在海边长大的湛江人,心中都有一座“湛江港”。

70年前,一支来自全国各地的万人建港队伍义无反顾集聚祖国大陆最南端的城市——湛江,搬石运沙、士气高昂,将汗水凝成华章,用智慧写就奇迹,使荒芜滩涂崛起一座新中国南方大港。

如今,千帆竞发,百舸争流,湛江从这里走向深蓝,联通世界。老一辈筑港人“自力更生、攻坚克难”的精气神也注入到湛江的血脉里,成为湛江振兴发展的原动力。

1、万人建港“大会战” 一年筑就2个万吨级泊位

92岁高龄的湛江港务局原工会主席林世英依然清晰地记得,1956年5月1日,湛江港到处热闹非凡、人人激动振奋的场面——

当天,新中国成立后第一个自行设计、建造的现代化深水海港——湛江港宣告诞生!

“万人会战,短短一年时间,就‘造’出了一座新中国南方大港,2个万吨级泊位及相应设施提前建成投产!”75岁的湛江港退休职工陈立新也清楚地记得孩提时期的这一件盛事。

那时,他远远感受着父亲和众多码头工人的喜悦,也在心里埋下了一颗“争当港口人”的种子。学成归来后,他如愿进入湛江港工作,奋斗一线,又钻研湛江港发展数十载,一沓沓厚厚的手稿、出版的一本本书,皆记录下他对湛江港的深情。

“湛江港的建设,从一开始就牵动人心。”陈立新缓缓道出港口在曲折中新生的历史——新中国成立初期,全国百废待兴,为尽快恢复经济,国家开始实施第一个五年计划,其中一个重点项目就是建设湛江港。

在此之前,我国没有建设过一座像样的港口,如何规划和设计一座具有国际水平的港口,当时国内还没有先例。是自己建设还是请外国援建?中央提出,湛江港的建设必须是“中国第一个自己规划、自己设计、自己施工的现代化港口”。

当时,抗美援朝战争刚刚结束,人力、财力、物力都极端缺乏,港口的建设难之又难。但为了今后不受制于人和掌握自己港口的主权,再难也要迎难而上。

在党和国家的号召下,参与建港的老职工们手上拿着一张湛江地图,义无反顾地从四面八方赶来。

工地上,上万名建设者昼夜奋战,从全国各地调集的7万吨钢材、水泥等大量物资通过黎湛铁路源源不断运进来,拖轮、挖泥船、泵船、打桩机、起重机等各种大型设备抵达工地,湛江本地组织的1000多辆牛车和200多艘木船,也热热闹闹开到建设现场。一场声势浩大的建港万人大会战拉开序幕。

从小参加革命的林世英,1953年被分配到湛江港工作,见证了建港初期自力更生、艰苦奋斗的岁月。她负责后勤保障工作,工地上哪里需要人手,她就往哪里调配,为前线解除后顾之忧。

1955年7月31日,湛江港建设工程正式破土动工。1956年5月1日,第一个万吨级泊位建成,并提前投入使用,同年6月又一个万吨级泊位建成,湛江港第一作业区大体成型。

“中国第一座大型现代化万吨级海港,以如此惊人的速度建成,实为一件非常了不起的事情,大长了中国人的精气神!”陈立新满脸自豪。

2、智慧与汗水铸就奇迹 攻坚克难破局突围

湛江港建港纪念碑上,碑体浮雕生动再现了工人挑土筑堤的场景;港口博物馆里,陈列着建港初期的各种工具、工装和日记本,记录着“手挖肩扛”的岁月;发黄的《人民日报》上,刊登着湛江港“建港八姐妹”的传奇……这些无不见证着那段令人难忘的建港历史。

“码头的第一根桩,打得实在艰难。”陈立新回忆道。湛江港码头采用当时世界最先进的高桩框架式结构,需要在深水码头打下858根长25米、重13.5吨的钢筋混凝土桩,桩的长度为中国建筑史上最长记录。但这里地质复杂、异常坚硬,两天才打1根桩,按这个速度,得三年才能打完。

最后,总工程师谭真综合职工群众的建议,发明了世界建港史上从没采用过的“钢桩冲捣孔打桩法”。技改后,每天打7根,效率大大提高,还能减少断桩节约成本,仅用三个月就完成打桩任务。

打桩问题解决后,又面临着航道疏浚的难题。1955—1957年,疏浚工程实际挖泥量达550万立方米,大约需要21.15万辆大型渣土车才能运完。挖土量大,调来的船挖泥力量不够,工程局就组织人员到海南岛打捞“汉口号”等在海底躺了10年以上的沉船,并用两个多月自己动手修复。

陈立新的父亲原是旧码头工人,开港时成为最早的一批职工。在陈立新的眼里,像父亲这样平凡的一线装卸工人,却常常在繁重的体力劳动中迸发出令人惊叹的智慧。

有条件要上,没有条件创造条件也要上!他们发明“连环起吊法”,利用废旧钢丝绳编成网兜,便利铁矿石快速装卸;用竹篾编织成“竹笼”填充石块,替代进口钢材,成功加固码头基础;在没有大型起重设备的情况下,用木桩和滑轮组完成沉箱安装,被誉为“中国工人的智慧结晶”……就这样,“土法上马”攻克了一个个技术难关。

“在物质匮乏时靠双手创造奇迹,在技术封锁中以智慧突破难关,在时代变革中始终服务国家需要,这是湛江港人始终所坚持的。”84岁的原湛江港务局副局长陈世英1968年进入港口工作,见证了湛江港的飞速发展。

走过一段漫长而艰苦的岁月,湛江港已成为目前华南地区唯一具备接卸满载40万吨级船舶的世界级深水港。“科技越来越发达,港口也从人力为主逐渐发展到机械为主,甚至实现无人化操作,这是时代进步、社会进步、国家富强的表现。”陈世英说,希望年轻人用智慧让港口变得更智能、更高效。

3、做好“传帮带” 帮助年轻人快速成长

“筑港老一辈人那自力更生、艰苦奋斗、勇于创新、无私奉献的精神,在湛江港的建设历程中得到了充分体现,也为我的工作和生活带来了深远的影响。”湛江港集团铁路分公司杨向东说。

杨向东是在建港故事的浸润下长大的。小时候,筑港老职工常受邀到学校宣讲,老一辈港口人屡屡创造奇迹的故事总让杨向东听得入了迷。“老一辈港口人总把‘不可能’变成‘可能’,这种精神让我深受触动,我希望自己也能像他们那样。”杨向东说。

在港口兢兢业业工作一辈子的父亲也是杨向东心目中的“偶像”。在他看来,当钳工的父亲手中的各种维修工具有一种神奇的“魔力”:小时候钥匙弄丢了,父亲用一些铁片铜片敲敲打打就造出了一把钥匙;自己淘气把闹钟拆了装不回来,父亲总能想办法修好;用点检锤沿着火车车卡一路敲过去,光听声音就能知道哪里出了故障……这也培养起了他对维修的兴趣。

在往后的岁月当中,他也果真朝着这个方向努力:在一线创新攻坚34年,从一名机修“小白”成长为能处理机车各种疑难杂症的“急诊医生”,并先后获得南粤工匠、广东省劳动模范等荣誉称号。

他的成长历程,也是对技术的执着和钻研的过程。“半路出家”的他当时完全是个“门外汉”。但他凭着骨子里的“倔”,啃图纸、学理论、向老师傅“偷师”,逐渐成长为能处理各种机车疑难杂症的“机车达人”。“只要肯钻研,就没有克服不了的困难。”

这些年,杨向东一直用实际行动传承并发扬着老一辈筑港人勇于创新、敢于突破的精神,带领团队成立了“向东工作室”,以技术创新为核心,集中攻克技术难题。仅仅近三年,他们通过自主大轮修,就完成了3台次机车的维修任务,节约外送费和修理费120万元。面对复杂的机车故障,他与团队开发了“防撞土挡系统”,通过技术创新提升了港口铁路运输的安全性。

眼下,湛江港正处于快速发展阶段,港口基础设施不断升级,智能化建设步伐加快。杨向东希望继续带领“向东工作室”团队,围绕港口的智能化和高效化开展技术创新,为港口的高效运营提供技术支持。“年轻人是港口的希望,我也将通过‘传帮带’工作,帮助年轻人快速成长,为港口的发展培养更多优秀人才。”

4、站在“巨人”肩膀上 传承好工匠精神

乍暖还寒时节,湛江港集团散杂货分公司王元芬肩背工具包,顶着寒风在码头巡检,不时掏出工具对身边的机械设备进行“体检”。

这是她的工作日常。当前,码头大型机械设备检修现场,女维修工的身影并不多,王元芬却数十年如一日坚持穿梭在这些“大家伙”之间。高达几十米的门吊需要抢修,她二话不说就爬;翻车机系统设备坏了,需要钻入地下十多米伸手不见五指的坑道,她也不带犹豫。为此,她得了个“港口女汉子”的雅称。

“其实这是老一辈筑港人最基本的精神——永远服从大局、服务大局。老一辈人常常把港口的机械设备看得比自己的生命还要重。”王元芬笑称。

她还记得,自己刚参加工作那年,台风来袭,她本想着休假,但当装卸工的父亲知道后很生气:“防台风要全员上阵,你这观念不行。”她当即骑上自行车赶往码头参与防台风工作。自此之后,她牢牢记住了父亲的教诲——“一切行动听指令”。

在湛江港的档案室,有一张泛黄的老照片,照片上“三八红旗班”的8名女工站在门机楼梯上,意气风发。这张照片一直激励着王元芬成为更优秀的人。

“以前码头一线有不少女工,就连门吊司机中也有很多女同胞。几十米高的门吊,她们照样上!”谈起这些前辈,王元芬的语气满是自豪,“我们现在是站在巨人的肩膀上,我所能做的就是不断提高技术和能力水平,弘扬、传承好工匠精神。”

经过不懈的刻苦钻研,王元芬一步一个脚印,从初级工到中级工,从技师到高级技师,去年更是被授予“全国五一劳动奖章”。目前,她希望向特级技师发起“进攻”。

这位“技术能手”现在还成为“王元芬创新工作室”的领衔人,带出一支技术过硬的团队,破解了设备运行、生产管理中遇到的诸多难题。她领衔的工作室工作室成立以来,技术创新项目取得经济效益超千万元,有3项技术创新项目获得市级以上技术创新成果奖,9项技术创新项目获得湛江港集团技术创新成果奖,3项获得实用型专利证书及1项发明专利证书。

王元芬是团队的“定海神针”,她总是和同事打成一片,和年轻人交流讨论,相互学习、互相配合,碰撞出更多智慧的“火花”,共同当好港口设备高效运行的守护者。