2024年,是中国“三线建设”开始的60周年。60年前,成千上万名建设者奔赴西部地区,一批又一批现代化工业基地应运而生,大大推进了西部地区的各项建设,为西部大开发奠定了坚实基础。记者日前采访了参与过三线建设的湛江籍老专家黄奇文和家人,跟随那些尘封的故事和照片,重温三线建设的峥嵘岁月。

“三线建设”这个词在20世纪80年代以前,鲜见于报端,即使当时的人们说起,也十分神秘。今天的年轻人,更是少有所闻。

根据黄奇文和夫人郝淑芬回忆,1954年10月,位列“一五计划”156个重点工程之一的工厂在吉林市哈达湾诞生(代号201厂),也就是后来有着“中国炭素工业摇篮”之称的吉林炭素总厂的前身。1965年,在第一批搬迁西北地区的工业企业建设项目中,201厂的特殊石墨制品全部设备和人员迁到甘肃,建设西北炭素制品厂,解决军工、原子能、炼钢、炼铝等工业用的高纯石墨制品。

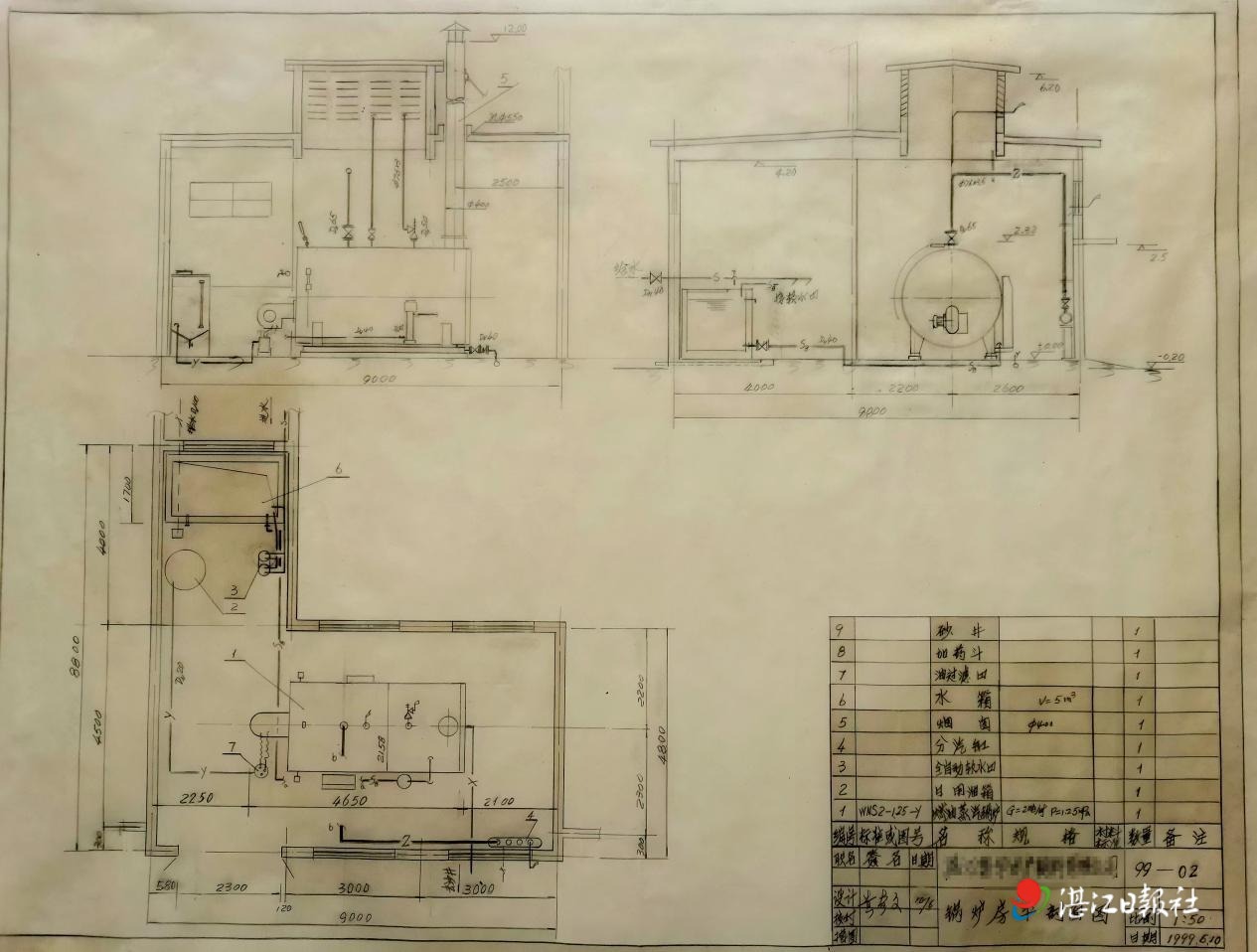

黄奇文在湛江工作期间的设计图。

黄奇文在湛江工作期间的设计图。

黄奇文是湛江市坡头区官渡镇马劳地村人,家中祖辈务农,但黄奇文天资聪慧,在学校成绩一直很好。他回忆当年考上吴川一中时,还是家中亲戚、左邻右里筹钱,帮助他完成了中学学业。他也不负众望,成功考上了华中工学院(现华中科技大学)。他在大学所学的是在当时被称为“万金油”的热工专业,专业要学的知识很多,其它专业四年就毕业了,读热工专业则要五年。1965年,黄奇文大学毕业后先是在201厂实习,后来就留在了201厂基建设计科。1967年,201厂根据实际需要,在甘肃兰州成立了分厂,代号为205厂。

在工作中相识相知,来自广东湛江的黄奇文和河北唐山的郝淑芬喜结连理,成为相濡以沫的夫妻。婚后,他们的大女儿、二女儿和儿子先后在大西北呱呱坠地。

伉俪二人在工作岗位上继续贡献青春和热血。在黄奇文调回湛江工作之前,曾任原冶金工业部直属兰州205厂设计科负责人,是当时甘肃省冶金工业专家。

上世纪八十年代末,黄奇文和夫人回到湛江工作直至九十年代末退休,他们为湛江的经济建设贡献了力量。

黄奇文的子女对父母当年参与三线建设的经历也感触颇深。目前国家正在进行的西部大开发和中部崛起某种意义上接替了三线建设,三线建设虽然作为一个特殊时代的特殊标本,已经逐渐走入历史;但是三线建设带来的人口结构变化及其他社会影响并未结束。他们希望家里小辈和后人们都能记得老一辈的努力和信仰,在新时代三线精神的鼓舞下,持续继承和发扬三线精神,不忘初心、砥砺前行,以不负韶华的豪情和壮志,忘我工作,奉献社会!