金沙湾航拍。记者 李嘉斌 摄

金沙湾航拍。记者 李嘉斌 摄

徐闻港。 记者 李嘉斌 摄

徐闻港。 记者 李嘉斌 摄

继往开来,接续奋斗。

一项项规划部署,一张张美好蓝图,连接着我市发展的过去、现在和未来,牵动着千千万万湛江人的福祉和利益,擘画着湛江市高质量跨越式发展的壮丽蓝图。12月24日召开的市委十一届十五次全会,在岁末年初之际,为湛江来年的工作进行部署。

2022年是实施“十四五”规划的关键之年。展望和剖析湛江振兴之路,我们对扑面而来的2022年,充满了新的期待和希冀。

湛江吴川机场成功试飞。记者 李嘉斌 摄

核心

壮大实体经济 构建高水平现代产业体系

点击鼠标,车间里的机械臂开启;打开App,电气室温湿度各类参数一目了然;智能巡检机器人,让工人“一日尽览湛钢塔”……当钢铁遇上5G,未来工厂在湛江钢铁成为现实。

产业振兴是高质量、跨越式发展的关键支撑。“5G+工业互联网”在宝钢的图景,正是我市传统产业由制造向“智造”飞跃的生动缩影。

全会提出,必须做大做强优势支柱产业,实施“链长制”,推进稳链补链强链控链,推动产业基础高级化、产业链现代化。坚定不移推进重大产业项目建设。加快推动宝钢湛江钢铁3号高炉系统投产达产和氢基竖炉项目开工,积极推动中科炼化二期项目前期工作,加快巴斯夫一体化项目建设。

如何进一步推动我市的数字经济发展?全会提出,力争动工建设“粤西数谷”大数据产业园,推动大数据、工业互联网、软件与信息服务等产业发展,打造数字经济产业集聚区。加快数字化改造,推动绿色家电、家具建材、羽绒制鞋、食品制造等优势传统产业优化升级,促进现代制造业高质量发展。大力发展“互联网+大数据+服务业”新业态,推进数字金融、数字商贸等数字应用场景建设。

我市将推动广东湛江临港大型产业集聚区起步区建设。按照“一县(市、区)一省级产业园区”模式,着眼差异发展、协同共进,支持各地做好产业园区发展规划与市重大产业项目的衔接,形成若干个具有较强竞争力的产业集群。

以文塑旅、以旅彰文。我市将加快华侨城全域旅游合作项目建设,规划建设湛江军事和国防教育主题公园、海鲜美食街等文旅项目,推进一批景区创A升A,支持麻章区、雷州市、遂溪县创建省级全域旅游示范区。

鹭鸟在麻章通明红树林保护区蹁跹起舞。 记者 李波 摄

鹭鸟在麻章通明红树林保护区蹁跹起舞。 记者 李波 摄

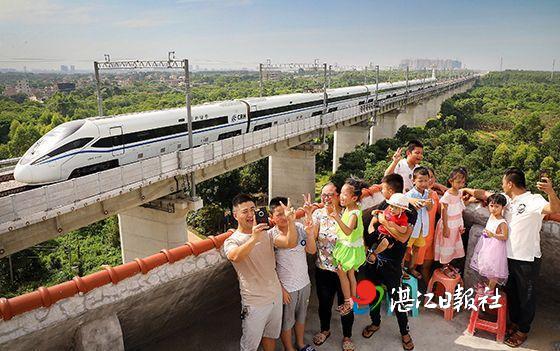

粤西首条高铁——江湛铁路通车。 记者 张锋锋 摄

粤西首条高铁——江湛铁路通车。 记者 张锋锋 摄

宝钢湛江钢铁智能指挥控制中心。 记者 郎树臣 摄

宝钢湛江钢铁智能指挥控制中心。 记者 郎树臣 摄

先导

完善基础设施 提高城市综合承载力

12月2日9时整,随着总指挥一声令下,湛江吴川机场拉开第二次试运行的序幕,标志着该机场距离通航迈进了关键的一步;

12月20日6时58分,随着最后一方混凝土浇筑完成,湛江环城高速南三岛大桥北主塔成功封顶,为成功合龙奠定坚实的基础;

12月21日,东雷高速顺利通过交工验收,计划年底实现全线通车,雷城连接线等支线工程将同步开通……

鼓点频频,催人奋进。基础设施是城市发展的重要基础条件。我市以打造全国性综合交通枢纽为重点,协调推进城市强芯提质,全面提高省域副中心城市辐射力、带动力、支撑力。

建设现代立体交通体系,是我市2022年完善基础设施的关键所在——

加快建设港口型国家物流枢纽,扎实推进东海岛港区杂货码头、宝满港区集装箱码头一期扩建工程、湛江港拆装箱一期工程建设,推动东海岛港区航道和宝满、东海岛、乌石三条疏港铁路开工建设。加快建设综合国际性空港,推进深湛高铁机场支线、机场高速等配套工程建设,完善机场集疏运体系。加快建设铁路网络,推进广湛高铁建设,力争开工建设合湛高铁、湛海高铁,谋划建设市域(郊)铁路。加快织密雷州半岛高快速路网,完成湛江大道、疏港大道改扩建工程,加快环城高速南三岛大桥、茂湛高速改扩建工程、湛徐高速乌石支线建设,推动广东滨海旅游公路雷州半岛先行段开工建设。

城市建设是基础设施中不可缺少的一环,要用好“绣花”功夫,防止出现大拆大建等破坏性“建设”问题。

展望新的一年,我市将大力实施片区开发和城市更新改造,推进旧大天然-金沙湾-调顺岛片区开发,谋划建设高铁新城,打造高端服务城市功能区和城市地标群。加强城市历史文化保护传承,敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,推进赤坎区“三民片区”古商埠、霞山区风情街等特色历史文化街区改造升级和一批历史建筑微改造。

中科炼化项目生产基地。 记者 刘冀城 摄

中科炼化项目生产基地。 记者 刘冀城 摄

湛江产业转移工业园东海岛园区。记者 刘冀城 摄

湛江产业转移工业园东海岛园区。记者 刘冀城 摄

遂溪深海养殖的金鲳鱼供不应求。 记者 李波 摄

遂溪深海养殖的金鲳鱼供不应求。 记者 李波 摄

路径

深化改革开放创新 增强高质量发展新动能

10月20日,中国工程院院士林君与湛江湾实验室签署合作协议,正式将林君院士工作站设在了湛江;

12月10日,国内权威智库推出的“中国高新区创新能力百强”榜单发布,湛江高新技术产业开发区榜上有名,名列全国第84位;

12月19日,作为粤西地区首个综合保税区,湛江综合保税区(一期)封关基础及监管设施项目举行完工活动;

12月21日,湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程现场,举行“百日会战 决战决胜”誓师大会,标志着该项目施工进入攻坚阶段。

改革开放创新是推动高质量、跨越式发展的动力源泉。我市深入实施创新驱动发展战略,积极融入国内国际双循环。

展望新的一年,我市朝着更高水平开放的目标迈进——

全会提出,我市将推进综合保税区项目招商、遴选和建设,加快跨境电商综合试验区线下园区建设,争取将湛江纳入广东自由贸易试验区扩区范围。推进口岸对外开放,加快建设“智慧口岸”、国际贸易“单一窗口”。全方位对接“双区”和横琴、前海两个合作区建设,进一步完善“核+副中心”动力机制,加强与广州在产业链、供应链方面的合作,推动建立产业园区共建合作机制。主动对接区域全面经济伙伴关系协定(简称RCEP),开拓外贸新的增长点。加快湛江国家高新区建设,推动宝钢湛江钢铁、中科炼化、巴斯夫广东一体化基地等龙头企业建立高水平科研机构和研发中心。

我市将积极申报国家级新材料产业基地。推进湛江湾实验室龙王湾研发基地建设,加快深远海养殖技术与装备的研发。大力推进海洋科技产业创新中心建设,促进创新成果转移转化。

湛江综合保税区项目卡口。记者 张锋锋 摄

吴川乡村振兴新亮点——塘㙍镇杨赤里村。 记者 李忠 摄

宝钢湛江钢铁基地生产成品。记者 郎树臣 摄

主线

推进乡村振兴 推动农业农村现代化

10月22日,经中国水产流通与加工协会的专家组评审,一致通过授予湛江市“中国金鲳鱼之都”的称号。如今,湛江已然成为全国最大的金鲳鱼养殖基地,堪称“中国金鲳鱼行业风向标”。

小龙虾、米面系列、火锅类系列、小食类系列……11月18日举行的湛江水产产业成果展上,湛江龙头企业恒兴、国联展示的预制菜多达上百种。RCEP将于明年1月1日生效,众多利好叠加,湛江预制菜未来可期。

展望2022年,全会提出,要做大做强富民产业。把握农业供给侧新需求,促进一二三产业融合发展,打造全产业链现代农业发展模式——水产产业,正是湛江名副其实的“富民产业”,以金鲳鱼产业为例,带动湛江从业人口100多万人,总产值约100亿元,湛江成为全国最大的金鲳鱼养殖基地,堪称“中国金鲳鱼行业风向标”。

如何将湛江水产丰富的资源优势转化为发展优势?全会提出:推进水产绿色健康养殖,高标准建设海洋牧场,做优水产品精深加工产业,建设水产品国际交易中心和中央厨房产业基地,打造全球水产产业高地。

湛江是“中国海鲜美食之都”,具备打造全国水产中央厨房基础条件,更具备打造全球水产产业高地的硬核实力。

乡村振兴战略关系到农业农村现代化的实现。2022年,我市将依托乡村特色资源,加快推进“一村一品、一镇一业”项目建设,高标准建设一批现代农业产业园。深入实施农村人居环境整治提升五年行动,深化“千村示范、万村整治”工程,加强农房管控和村庄风貌提升,高标准创建一批美丽宜居示范村庄和3A级景区村庄。

中科炼化工作人员在进行生产技术研讨。 记者 刘冀城 摄

中科炼化工作人员在进行生产技术研讨。 记者 刘冀城 摄

湛江港宝满集装箱码头。记者 李波 摄

湛江港宝满集装箱码头。记者 李波 摄

粤菜师傅展示湛江特色美食。记者 张锋锋 摄

粤菜师傅展示湛江特色美食。记者 张锋锋 摄

根本

增进民生福祉 提升群众幸福感满意度

12月7日,省财经学校根据徐闻南山镇盛产韭菜的实际,在“粤菜师傅”开班课程上,专门培训韭菜烹饪。培训结束后,将举办就业推荐会,为学员提供就业服务;

12月8日,我市首次通过网络直播方式,摇号分配1166套公租房。这是我市规模最大的一次,也是参加轮候对象最多的一次,让湛江老百姓从“住有所居”迈向“住有宜居”;

绿树葱茏、海水碧绿、鹭鸟翔舞……一副红树林生态画卷在海面铺展开来。12月16日,市委主要领导到麻章区湖光镇、雷州市雷高镇调研红树林保护工作,要求充分释放红树林的生态价值、经济价值、社会价值,全力将湛江打造成“红树林之城”。

推动高质量、跨越式发展,人民幸福是最终目标。我市将坚持以人民为中心的发展思想,把扎实推动共同富裕落实到全市各项民生社会事业中,不断优化人民生活环境,努力建设美丽幸福湛江。

切实办好民生实事,是2022年提升群众幸福感的重要依托——

我市将深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程和“农村电商”“乡村工匠”重点工程,解决好高校毕业生等青年就业问题,不断扩大中等收入群体规模。支持广东医科大学附属医院、湛江中心人民医院建设高水平医院,加快广东医科大学附属医院海东院区、市妇幼保健院新院、市第一中医医院、市第二中医医院等项目建设。加快建设岭南师范学院湖光校区和湛江一中、湛江二技新校区。积极推进环北部湾水资源配置工程湛江分干线项目建设,切实保障民生用水。坚持“房住不炒”的定位,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足合理住房需求。

当“绿水青山就是金山银山”理念深入人心,迈入新时代的湛江,豪情满怀地开启打造“红树林之城”的新征程——

2022年,我市将扎实推动绿色低碳发展。大力实施碳排放达峰行动,严控“两高”项目建设,尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变,坚决防止搞“碳冲锋”、运动式“减碳”。充分挖掘湛江红树林的生态优势、经济优势、历史文化优势,推进红树林高水平保护和利用,全力以赴把湛江打造成“红树林之城”,让“湛江红树林”成为广东生态建设的新名片。